オイシックス・ラ・大地は、食品宅配EC事業や施設向け給食関連サービス事業など、食の社会課題の解決を目指した多彩な事業を展開しています。その成長を支えるエンジニア組織の強化は、事業パフォーマンスを向上させる上で欠かせないテーマとなっています。

その鍵を握るのが、2024年4月にCTO(Chief Technology Officer)に就任した長尾優毅さんです。現在、CTOと兼任でソフトウェア・エンジニアリング本部の本部長を務める長尾さんは、経営陣や事業部門と密に連携し、ビジネス全体を俯瞰した組織運営を推進しています。

エンジニアとして成長しながら事業の発展に貢献し、仕事を通じて社会に役立っている実感を得たい。そんなマインドを持つ人にとって、オイシックス・ラ・大地は働きがいを感じてもらえる場だと長尾さんは語ります。今回、長尾さんに、エンジニア組織が描くビジョンや求める人材像について話を聞いてみました。

組織開発を軸に、さらなる挑戦へ踏み出す

── はじめに、長尾さんのキャリアについて教えてください。オイシックス・ラ・大地には再入社という形で戻られたんですよね。

長尾さん:

そうですね。2013年にオイシックス(現オイシックス・ラ・大地株式会社)に入社し、2019年に退職。その後、国内製薬メーカーや株式会社ZOZOでエンジニア組織のマネジメントを経験した後、2024年に再入社しました。

── 2013年にオイシックスに入社を決められた理由は何だったのでしょうか。

長尾さん:

当時、オイシックスは上場したばかりで、勢いのあるベンチャー企業として注目を集めていました。また、食品のEC市場自体が盛り上がりを見せており、さまざまな企業が食のEC事業に参入しはじめた時期でもありました。

そんな中で、私自身、子どもが生まれたこともあり、食の安全性への関心が高まっていました。オイシックスの事業成長に携わることで、社会に貢献できている実感を得られそうだと期待したことも、入社を決めた理由のひとつです。

── 入社後は、どのような仕事を担当していたんですか?

長尾さん:

インフラセクションのマネージャーとして、食品宅配サービス『Oisix』のサービス基盤の開発・運用を担当しました。それだけでなく、会社全体のコーポレートITやヘルプデスク業務も含め、システムに関わること全般を手掛けていました。当時のオイシックスは社員数が200人ほど、エンジニアは20名にも満たない規模でしたので、幅広い業務を担当する必要がありました。

その後、Oisixのサービス基盤をレガシーシステムから脱却させる刷新プロジェクトが立ち上がり、その責任者も務めました。新しい技術の導入を模索しながら、中長期的に事業を支えるシステムの土台を構築するこのプロジェクトは、学びの多い濃密な経験でした。

── 2019年のオイシックス・ラ・大地を退職後は、どういう経験をされたのでしょうか?

長尾さん:

まず、国内の大手製薬会社で新規サービスの立ち上げに携わりました。オイシックスでの仕事を通じて、食だけでなく健康や医療といった分野への関心が広がり、ヘルステック領域におけるエンジニアリングに挑戦してみたい気持ちが強くなったからです。

その後、ZOZOに入社し、ファッションコーディネートアプリ『WEAR』のSREの立ち上げや、WEARやBtoB事業のエンジニア組織のマネジメントを担当しました。さらに、いくつかのヘルステックサービスのシステムをサポートする機会にも恵まれ、幅広い経験を積むことができました。

── そこからオイシックス・ラ・大地へ再入社に至った経緯について教えてください。

長尾さん:

実は、退職後もオイシックス・ラ・大地のメンバーとは定期的に連絡を取っていて、数年前からアドバイザー業務を副業として担当していました。一方、さまざまなヘルステックのサービスに関わる中で、食の重要性への認識が一層深まっていきました。

培ってきたエンジニアリングや組織開発の経験を活かして、食の分野でより大きなインパクトを生み出したい。こうした気持ちを当時のオイシックス・ラ・大地の役員に相談したところ、「これまでの経験を活かし、エンジニア組織の強化とテクノロジー戦略による事業成長に貢献してほしい」と声をかけていただき、再入社することになりました。

エンジニアリング組織の全体像

── ここからは、長尾さんが本部長を務める「ソフトウェア・エンジニアリング本部」についてお聞きします。まず、組織の概要について教えてください。

長尾さん:

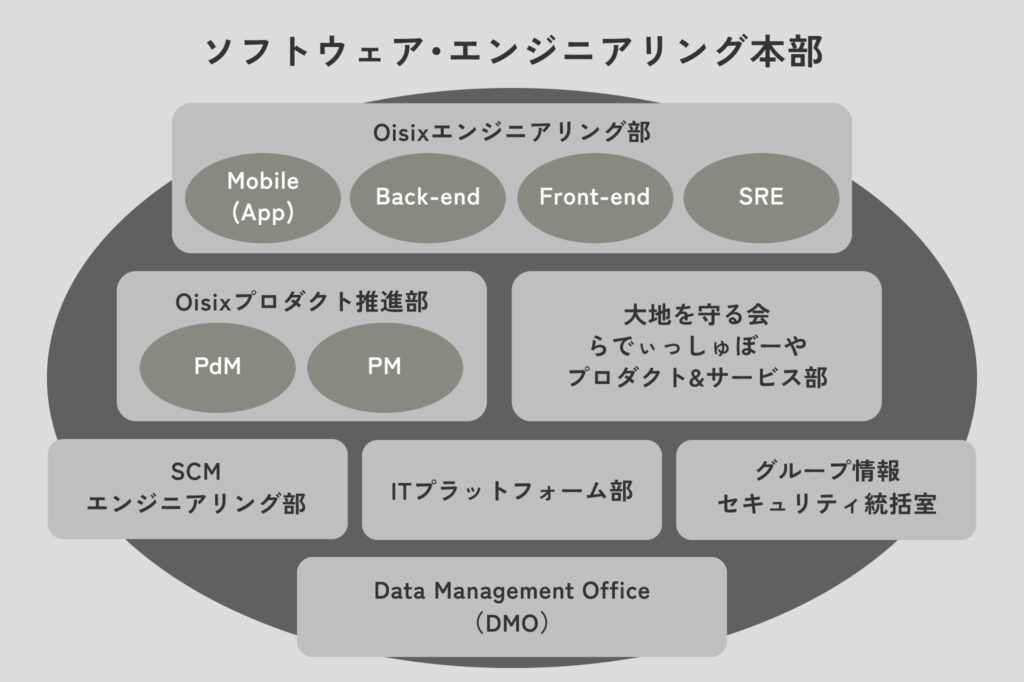

オイシックス・ラ・大地には、全社で約80名のエンジニアが在籍しており、全員がソフトウェア・エンジニアリング本部に所属しています。

本部内には、『Oisix』『らでぃっしゅぼーや』『大地を守る会』の各開発チームをはじめ、プロダクト全体を統括するPdM(Product Manager)のチームや、データ活用を支えるデータマネジメントオフィス、さらにコーポレートITや情報セキュリティを担うチームなど、多様なセクションが存在しています。

所属メンバーも多岐にわたり、フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、アプリエンジニア、SRE(Site Reliability Engineer)、PM(Project Manager)、PdM、データエンジニア、データサイエンティスト、データアナリストなど、さまざまな職種のメンバーが揃っています。

── ソフトウェア・エンジニアリング本部として、エンジニアメンバーをひとつの組織に集約しているのは、どのような背景があるのでしょうか?

長尾さん:

オイシックス・ラ・大地の特徴の一つに、事業部のメンバーとエンジニアがチームとなって事業を作り上げていく文化があります。一方で、エンジニアが事業側に深く入り込みすぎることで、目の前の緊急度の高い課題への対応に追われ、中長期的な目線がもてなくなる課題がありました。

たとえば、現在Oisixには約36万人のお客さまがいますが、将来的には100万人に使っていただけるようなサービスを目指しています。このような未来を見据えて、中長期的な視点での取り組みを同時並行で進めていく必要があります。そのため、エンジニアリング組織を独立させ、バランスを取ることが重要だと考えました。

もちろん、エンジニアの人数が増えれば、事業部ごとに独立したエンジニア組織を持つことも選択肢になるかもしれません。ただ、現状では、一つの組織としてまとまっている方がエンジニアにとって働きがいを感じやすいだけでなく、会社の事業成長にも貢献できると考えています。

技術的なボトムアップで、事業成長を加速

── 現在、ソフトウェア・エンジニアリング本部が取り組んでいるミッションとして、特に大きなものは何でしょうか?

長尾さん:

未来を見据えた開発として、主力事業であるOisixのシステムモダナイズを推進することです。

Oisixは2000年のサービス開始以来、事業の拡大に合わせて多くのアプリケーションを追加してきました。しかし、長い歴史を持つ分、システムの規模が大きくなり、複雑化が進んでいます。その結果、安定性や拡張性といった面で課題が顕在化してきました。

先ほどもお話ししたように、Oisixは事業として非常に高い目標を掲げています。事業規模がさらにスケールしても、お客様に最高のお買い物体験を安定的に提供し続けるためには、システムのモダナイズが欠かせません。そのため、現在、アプリケーションやデータベースのリプレイス、リファクタリングを積極的に進めています。

── ソフトウェア・エンジニアリング本部内には「Data Management Office(以下:DMO)」がありますが、データ活用も本部の大きなテーマの一つでしょうか?

長尾さん:

そうですね。これまでは、さまざまなチームにデータアナリストが点在していましたが、データ活用を専門とする組織としてDMOを立ち上げ、データアナリストやデータサイエンティストを一つの組織に集約しました。

DMOは、全社のデータ活用環境を整備するデータマネジメントチーム。機械学習や大規模言語モデルなどの高度なデータ活用を推進するデータサイエンスチーム。事業部に密着し、ビジネスチームへのインサイト提供を担うデータアナリストチーム。この3つのチームで構成されています。

それぞれのチームが役割を分担しながら連携することで、全社員がデータを活用しやすい環境を整備し、迅速な意思決定やサービス改善が自律的に行える体制を目指しています。

ビジネス側とチームとなり、未来を切り開く

── オイシックス・ラ・大地のエンジニア組織において、大事にしている価値観があれば教えてください。

長尾さん:

オイシックス・ラ・大地には、7つの行動規範『ORDism(オーディズム)』があり、その中のひとつに「サッカーチームのように」という言葉があります。これは、ミッションを達成するために、時には自分の持ち場を越えて主体的に動き、チームとして互いにフォローし合おうという意味が込められています。

これは、エンジニア組織においても同様です。チームとしての成果を最大化するために、時には自分の専門領域を超えて、お互いをフォローしあうことを大切にしています。

また、オイシックス・ラ・大地は、事業成長を通じて食の社会課題を解決することをミッションに掲げています。そのため、エンジニアであっても事業に対する当事者意識を持つことが重要です。単にシステムを提供するだけでなく、事業の未来を見据え、課題を抽出し、事業部側に提案できる存在であってほしいと考えています。

── こうした文化を浸透させるために、具体的に行っている取り組みはありますか?

長尾さん:

取り組みの一例として、昨年からプロジェクトマネジメント組織をプロダクトマネジメント組織へ変えていこうとしています。プロジェクトマネージャー(PM)とプロダクトマネージャー(PdM)には共通する部分もありますが、それぞれ役割の幅や視点が異なります。

PMは主に、プロジェクトをスムーズに遂行するためにスケジュール管理や進行を担当するポジションです。一方で、PdMは事業部側と連携してビジネス上の課題を抽出し、その解決策をプロダクトに落とし込むことが求められます。その一環としてプロジェクト進行も含まれますが、それはPdMの職務の一部に過ぎません。

そのため、PMやPdMのメンバーには、事業課題や今後の方向性について議論するミーティングに積極的に参加してもらっています。経営陣や事業責任者の発言を直接聞き、一次情報に触れることで、事業の課題に即した開発を進める。場合によっては、データに基づいて方向性の修正を促すといった役割も果たしてほしいと考えています。

こうした取り組みを続ける中で、ビジネス側とエンジニア側が一体となって事業成長を実現する体制が少しずつ構築されつつあります。

社会課題を解決する実感が、働く原動力に

── 最後に、長尾さんが感じるオイシックス・ラ・大地で働く魅力について教えてください。

長尾さん:

ひとつは、常にチャレンジングな仕事に取り組めるため、仕事に刺激とやりがいを感じ続けられるという点です。

この「チャレンジング」というのは、さまざまな要素を含んでいます。まず、オイシックス・ラ・大地は他に類を見ないサービスを提供しているため、システム的にも前例のない課題に取り組む必要があります。また、食品を扱う企業として、温度帯の管理など、他の業界ではあまり見られない独自の要件にも対応しています。

こうしたチャレンジングな条件下で、どう解決策を見つけるかを考え抜く必要があります。大変ではありますが、こうした難易度の高い仕事に取り組むことは、エンジニアとしての成長を促してくれると感じています。

── 制約条件の中で考え抜くことに加えて、他にも働く上で感じる魅力はありますか?

長尾さん:

もうひとつの魅力は、この規模の会社でありながら、スタートアップ企業のような柔軟性を持っていることです。

さまざまな制約条件を抱えながら戦う中では、一般的に採用しないような選択肢を選ぶことがあります。ORDismの一つに「前例がない、だからやる」という言葉がありますが、正しいと思える打ち手であれば、常識にとらわれずに実行し、新しい道を切り拓く姿勢がオイシックス・ラ・大地にはあります。

もちろん、何でも試すわけではありません。しっかりとした仮説があり、論理的に筋が通っていれば、前例のない取り組みであっても会社としてGOサインを出してくれる。こうした柔軟性が、新しい発見や挑戦を促してくれる大きな魅力だと思います。

── 最後に、オイシックス・ラ・大地ならではの「ここでしか得られない魅力」を一つ挙げるとしたら、何でしょうか?

長尾さん:

やはり、オイシックス・ラ・大地で働く最大の魅力は、仕事を通じて社会課題の解決に貢献できる実感を得られることかなと思います。オイシックス・ラ・大地において、事業や会社が成長することは、社会がより良くなることを意味しており、その理念からブレない経営を続けている点が、この会社の大きな魅力だと感じています。

エンジニアとして成長しながら事業の発展に貢献し、仕事を通じて社会に役立っている実感を得たい。そんなマインドを持つ人にとって、オイシックス・ラ・大地は大きな働きがいを感じられる場だと思います。