オイシックス・ラ・大地では、「国籍・人種・性別・性自認、性的志向、障がいの有無などによる不当な差別を行わず、多様な価値観を尊重する」という基本思想のもと、2023年にDE&I委員会を立ち上げました。

オイシックス・ラ・大地は、創業当初からオープンな風土があり、多様な背景を持つ人々が混じり合い、共に働く企業です。なかでも、物流拠点『ORD海老名ステーション』では、シニア・多国籍・障がい者など、多様なメンバーが活躍しているチームがあります。

働きやすい環境づくりをするために、現場ではどのようなことを意識し、工夫をしているのか。このチームの現場管理者をつとめる藤本理恵さんに詳しい話を聞いてみました。聞き手は、オイシックス・ラ・大地 DE&I委員会の楢山舞花さんです。

(▼)こちらのインタビューは動画でご覧いただくこともできます。

多様なメンバーが活躍するチームとは?

── はじめに、藤本さんのチームの担当業務を教えていただけますか?

藤本さん:

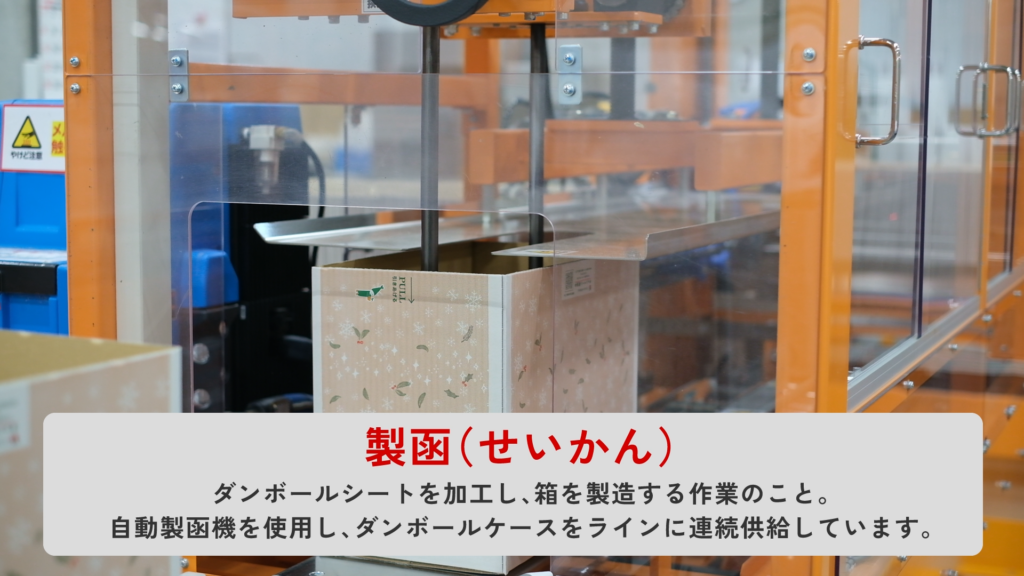

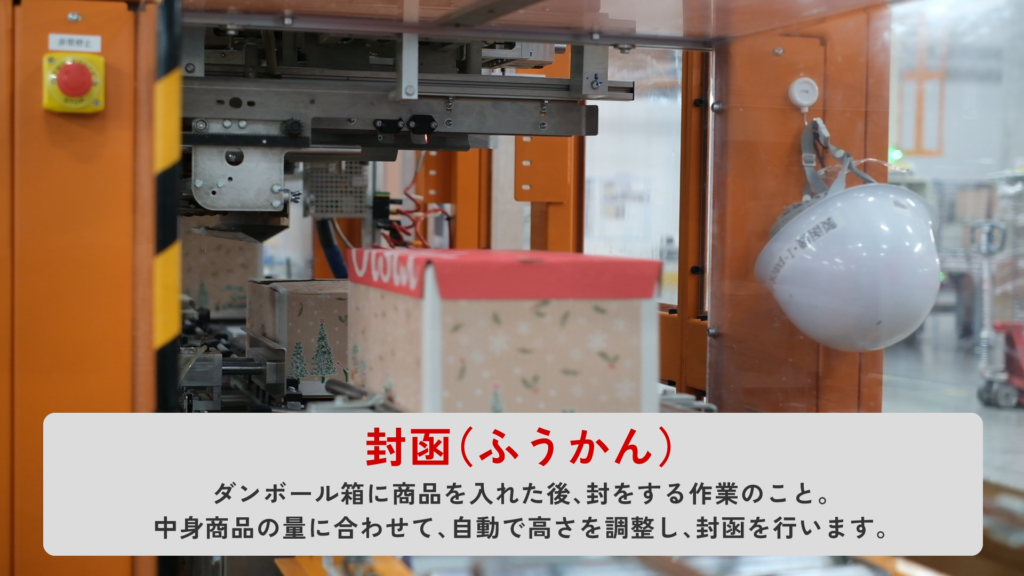

私たちのチームは、Oisixの商品をお客さまにお届けするダンボール箱の製函(せいかん)と封函(ふうかん)を主に担当しています。

製函とは、平たく折りたたまれたダンボールを立体的な箱の形に組み立てる作業です。自動製函機を使用し、折りたたまれた状態から速やかに箱の形に組み立て、ダンボールをラインへと送り出しています。

その後、お客さまの注文に応じた商品のピッキングが行われ、商品がダンボールに入った状態で私たちのもとに戻ってきます。そして、封函と呼ばれる工程で、ダンボールにフタをしていきます。これにより、商品が安全にお客さまのもとへと届けられる準備が整います。

── どのようなメンバーがチームに所属しているかを教えていただけますか?

藤本さん:

現在、チームは33名のスタッフで成り立っています。そのうち、障がいのあるメンバーが10名、外国籍のメンバーが11名、シニアのメンバーが6名在籍しています。

シニアのメンバーでは、一番年齢が高いメンバーは75歳になります。外国籍に関しては3か国のメンバー、さらに精神障がい・知的障がい・聴覚障がいのあるメンバーが在籍しています。

心身の状態を細かくケアしていく

── 多様なメンバーが在籍するなかで、それぞれのメンバーが働きやすい環境をつくるために、具体的にどのような工夫をされていますか?

藤本さん:

私は現場管理者としてメンバーたちと接していますが、バックオフィス(人事)のほうでも一人ひとりのメンバーと定期的に面談を実施し、安心して仕事ができる環境づくりを影から支えてくれています。

私たち現場のほうで意識していることは、それぞれのメンバーの状態確認です。各メンバーに声がけを行い、体調はもちろん、心の状態についてもケアするように心がけています。

── たとえば、シニアのメンバーに向けては、どのような声がけをされていますか?

藤本さん:

シニアのメンバーの場合、同じ作業をずっとしていると、腰や肩が痛くなってきてしまうことがあります。そのため、「体の調子は大丈夫ですか?」と、一日の中で何回か声がけを行い、様子を細かく気にかけるようにしています。

また、作業中に辛さを感じた場合には、「無理をせず、すぐに相談してほしい」と伝えています。みんなが遠慮なく自分の状態を伝えられるように、普段から相談しやすい環境づくりに努めることが重要だと感じています。

── 他には、外国籍のメンバーと接する際には、何か工夫されていることはありますか?

藤本さん:

ORD海老名ステーションでは、日本語がある程度理解できる方を採用していますが、難しい単語や言葉のニュアンスの理解が苦手という人もいます。そうした際は、簡単な言葉に選び直したり、翻訳ソフトを使いながら説明するようにしています。

── 外国籍のメンバーとの文化的価値観の違いで、気をつけていることをはありますか?

藤本さん:

難しいところなんですけど、業務に影響がない範囲では、価値観の違いは許容して見守るようにしています。ただ、チーム全体に影響があるような場合は、チームの一員であることを意識してもらって、本人と話し合うようにしています。

現場だけでなく、バックオフィスとも連携

── 次に、障害のあるメンバーとのコミュニケーションについて聞かせてください。はじめに、精神障がいのメンバーと接する際に気を配っていることは何ですか?

藤本さん:

精神障がいのメンバーは自己評価が低い傾向がありますので、否定的な言葉を絶対に使わないことと、なるべく褒めて伸ばすことを意識しています。あとは、定期的に面談を行い、表では言い出しにくいことをその場で聞かせてもらうようにしています。

── 面談はどれくらいの頻度で行われているのですか?

藤本さん:

基本的には月1回ですが、声がけの際のリアクションによっても変わります。季節の変わり目などは気持ちに変化が生まれやすかったりしますので、表情が暗かったり、返事に少し違和感がある場合は、こちらから声がけをして面談を行っています。

── 知的障がいのメンバーと接する際は、どんなことを意識されていますか?

藤本さん:

基本的には、ゆっくりと優しい声で声をかけること。それと、作業中にいきなり声をかけるとパニックになってしまう場合もあるため、本人の正面から声をかけたり、作業を他の人に変わってもらってから声をかけたりしています。

また、知的障がいのあるメンバーは、メンバーごとにそれぞれの特徴がありますので、その特徴を頭に入れながらコミュニケーションをとるように心がけています。

── 障がいのあるメンバーとのコミュニケーションを深めるために、新しく勉強したものなどはありますか?

藤本さん:

私は前職でも障がい者雇用の担当をしていたため、その時に学んだ知識で、ある程度のことには対応できているかなと思います。ただ、同じ部署に何名も障がい者雇用のメンバーが在籍していると、予想していなかったような問題も起こります。その場合は、障がい者雇用に関する知見も豊富なバックオフィスの竹野さんに相談させてもらっています。

── バックオフィスに相談する場合とは、具体的にどのような時になりますか?

藤本さん:

たとえば、気持ちがすごく落ち込んでしまったり、パニックになっている状態の時ですね。私からメンバーに声をかけて、面談で解決できるレベルであればいいのですが、それでも難しい状況であれば相談するようにしています。

やはり、同じ人がずっと対応するより、少し離れた位置にいる人のほうが違ったアクションができると思います。そのため、自分のほうでは難しいと感じたら、バックオフィスの竹野さんに相談させてもらい、メンバーと個別面談を行ってもらっています。

働きやすい環境を守ることが自分の役割

メンバーと定期的に面談を行うなど、働きやすい環境づくりを支えるバックオフィスチーム。面談を担当する竹野やよいさんにも、話を聞いてみました。

── メンバーとの面談は、どれくらいの頻度で行っているんですか?

竹野さん:

面談の頻度については、メンバーそれぞれの要望に応じて柔軟に対応しています。毎週する人もいれば、3ヶ月に1回の人もいます。面談では、今の気持ちや困り事など、その人が話したいことを吸い取ることを心がけ、内容は全て記録させてもらっています。

外部の方々から「このように手厚い面談を実施している企業は珍しい」という言葉をいただくこともあります。私たちにとって、みんなが働きやすい環境を守るというのが最も重要ですから、こうした活動には最大限の力を入れるようにしています。

── 障がい者雇用のメンバーと接するうえで大切にしていることを教えてください。

竹野さん:

精神障がいや知的障がいと言っても、それぞれのメンバーごとに異なる特性や性格を持っています。そのため、経験則に基づいて「このような場合はこうすべき」と対応してみたら、それが逆効果になることもあり、この点が難しいところですね。

ただ、相手にしっかりと寄り添って、愛をもって接していけば、最終的には通じると感じています。自分を頼りに相談してくれているわけですし、その信頼に応えていきたいと思いながら、それぞれのメンバーと向き合っています。

── このような手厚い面談をはじめた背景とは、何だったのでしょうか?

竹野さん:

以前は私も現場にいて、メンバーたちの様子を近くで見守りながら、サポートすることができていました。ただ、10年ほど前にバックオフィスへ異動することになり、メンバーと距離ができたため、このような定期面談をはじめることにしたんですね。

ただ、働きやすい環境がつくれているのは、藤本さんをはじめ、現場のリーダーたちの協力あってこそだと感じています。現場とバックオフィスでしっかりと連携を取りながら、各メンバーが安心して働ける環境づくりをこれからも推進していきたいです。

差別されがちな「個」を守っていきたい

── 藤本さんがメンバーの成長を感じる瞬間でしたり、メンバーと接するなかで嬉しかったエピソードなどあれば、教えていただけますか?

藤本さん:

「次は何をすればいいですか?」と受動的だったメンバーが、「こういう時には、こうするといいよ」と伝えているうちに、自分から能動的に動いてくれるようになった瞬間は、やはり成長を感じますね。

特に嬉しかったエピソードとして、よく働いてくれているのに、自己肯定感が低いメンバーがいたんですね。能力は高いのにもったいないと感じていて、日々の業務や面談でアドバイスをしたり、トレーニングを定期的に行った結果、一段階上への昇格を果たしてくれました。本人としても自信につながったんじゃないかなと思います。

── 自己肯定感が低いメンバーが自信をつけられるように、チームとして取り組んでいるようなものもあったりしますか?

藤本さん:

自己肯定感が低い要因として、「自分はどこまで出来て、どこからが出来ないのか?」が把握しづらい点があると感じたため、スキルマトリックスの表を作りました。自分ができることを客観的にチェックできるようにした結果、自分のレベル感や次に目指すべきことが明確になり、自信をもちながら働きやすくなったように感じます。

── 今日は話を聞かせてもらい、ありがとうございます。最後に、藤本さんがオイシックス・ラ・大地のDE&I推進について期待することを教えてください。

藤本さん:

私は、仕事においても、プライベートにおいても、障がいのある方々と接する機会が他の人より多かったように思います。そうしたなかで、無知による差別的な発言や報道を、これまで数多く見てきました。

DE&Iの推進によって、障がい者に限らず、差別されがちな個を守っていくことはすごく大切だと感じています。無知な人が減り、それぞれの個性が認められて、最終的にDE&Iの活動がなくても健全な社会になっていってほしいですね。